Wir erleben das Phänomen optischer Täuschungen, untersuchen unsere Eindrücke und überlegen gemeinsam welche Körperteile am Sehen beteiligt sind.

LAA: Isabelle Knopp Schule: Traugott-Weise-Schule, Essen

Lerngruppe: Lerngruppe A der Familienklasse F2

Fach: Biologie

Mentorin: Frau Heinemann |   |

Thema der Unterrichtseinheit:

Wir erleben das Phänomen optischer Täuschungen, untersuchen unsere Eindrücke und überlegen gemeinsam, welche Körperteile am Sehen beteiligt sind.

Thema der Unterrichtsreihe:

Wir interessieren uns dafür, „was unser Körper alles kann“.

Wir entscheiden gemeinsam was wir über ihn erfahren wollen und setzen uns intensiv mit ihm auseinander.

Zur Ausgangssituation der Schüler/innen und Themenbegründung der Unterrichtsreihe

Die Familienklasse F2 setzt sich aus 12 Schüler/innen der Unter-, Mittel- u. Oberstufe zusammen. Insbesondere aufgrund ihrer unterschiedlichen Alters- und Entwicklungsstufen bilden sie eine sehr heterogene Gesamtlerngruppe, so dass bei der Themenfindung und Unterrichtsplanung unterschiedliche Interessenschwerpunkte und Lernbedürfnisse der Schüler/innen berücksichtigt werden müssen. In der Vergangenheit hatten die Schüler/innen die Möglichkeit, sich selbstständig zwischen dem Thema „Tiere auf dem Bauernhof“ und „Was unser Körper alles kann“ zu entscheiden, wodurch sich zwei Lerngruppen bildeten, die aus leistungsstärkeren u. leistungsschwächeren, aus jüngeren u. älteren Schüler/innen bestehen:

Lerngruppe A: Adnan (M), Olaf (M), Dennis (M), Patricia (O), Kim (O), Daniel (O), Zoran (U).

Lerngruppe B: Ipek (U), Melanie (M), Arian (M), Sebastian (M), Stefanie (M).

Die Schüler/innen der Lerngruppe A entschieden sich für o. g. Thema. Die begrenzte Auswahl zwischen o. g. Themen begründet sich im deutlich gewordenen Interesse der Schüler/innen.

Im Rahmen der Vorstrukturierung der Unterrichtsreihe, die bspw. durch verstärkte Visualisierung und Informationsmöglichkeit über mögliche Unterrichtsinhalte für die Schüler/innen veranschaulicht wird, werden die Schüler/innen in die Lage versetzt, sich für Inhalte ihres Interesses zu entscheiden und so die Unterrichtsreihe mit zu planen.

Ziele, Intentionen und Inhalte der Unterrichtsreihe

Ziele/Intentionen | Inhalte |

Den eigenen Körper bewusster wahrnehmen und den Aufbau des Körpers kennen Intention: Die S sollen einzelne Körperteile erkennen u. benennen können u. beginnen ein Körperkonzept entwickeln | z. B.: · Körperteile-Spiel · Anfertigung von Körperumrisszeichnungen · Körpererfahrungen (visuelle, taktil, auditiv…) · Spiellieder zum Thema Körper · Ggf. Lernen an Modellen

|

Kennen lernen der Funktion einzelner Körperteile Intention: Die S sollen Erkenntnisse über wesentliche körperliche Vorgänge gewinnen | z. B.: · Was können unsere Hände u. Füße tun? · Warum bewegt sich die Pupille im Auge? · Welche Körperteile/Organe benötigen wir zum Sehen? · Welche Aufgaben hat das Gehirn? · Wir untersuchen unsere Knochen und Gelenke · Welche Aufgaben hat unsere Haut? |

Kennen lernen von Möglichkeiten den Körper zu pflegen Intention: Die S sollen angeregt werden, selbst mehr auf die Gesundheit ihres Körpers zu achten und können Freude daran entwickeln ihn zu pflegen | · Waschen u. Eincremen der Hände u. Füße · Projektwoche zum Thema „Wie wir unsere Ohren schützen“ · Wie wir unsere Haut pflegen können · Wir benutzen Deodorant (Axeln; Füße) |

Entscheidungen treffen Intention: S sollen an der Planung des Unterrichts ihren individuellen Fähigkeiten entsprechend beteiligt werden, um ihrem Interesse u. Lernbedarf zu entsprechen u. ihr Selbstvertrauen zu stärken | z. B.: · Über welche Körperteile möchte ich in der nächsten Stunde etwas lernen? · Was möchte ich über ein bestimmtes Körperteil erfahren? |

Differenzierende Intentionen der Unterrichtsreihe und Unterrichtseinheit

Ausgehend von der selbstständigen Entscheidung der Schüler/innen, welches Thema in der nächsten Stunde bearbeitet werden soll, wird auf eine zunehmende Berücksichtigung sich ggf. entwickelnder Fragestellungen und Interessen der Schüler/innen in der inhaltlichen Gestaltung des Biologieunterrichts hingearbeitet. Diese können sich bspw. durch die verstärkte Visualisierung der möglichen Inhalte eröffnen und entwickeln. Die Unterrichtsinhalte werden dabei den Lernvoraussetzungen und Lernbedürfnissen der Schüler/innen entsprechend differenziert.

Im Rahmen der dargestellten Unterrichtsreihe wird - bezogen auf alle Schüler/innen der Lerngruppe A – durchgängig die Intention des Kennen lernen des eigenen Körpers durch das Sammeln von Körpererfahrungen sowie der Förderung der Entwicklung eines Körperbewusstseins und Körperkonzeptes verfolgt. Für die leistungsschwächeren Schüler Olaf und Zoran werden diese Intentionen als Schwerpunkte der Unterrichtsreihe definiert. In der heutigen Unterrichtseinheit steht bei ihnen das Ermöglichen visueller Erfahrungen durch das Erleben des Phänomens optischer Täuschungen im Vordergrund.

Den leistungsstärkeren Schüler/innen Adnan, Dennis, Daniel, Kim und Patricia soll zudem ermöglicht werden, Einblick in wesentliche körperliche Vorgänge zu erlangen. Ihr stark bekundetes Interesse am Thema „Gehirn des Menschen“ soll in dieser Unterrichtseinheit im Sinnzusammenhang des Sehens berücksichtigt werden. Sie erhalten die Möglichkeit, das Phänomen optischer Täuschungen zu erleben und ihm Rahmen einer Kleingruppenarbeit ihre persönlichen Eindrücke zu verbalisieren, schriftlich zu fixieren (Patricia) oder bildlich darzustellen (durch Aufkleben entsprechender Bilder bei zweideutigen Abbildungen oder durch Aufmalen ihrer visuellen Eindrücke). Durch die Aufgabenstellung, ihre visuellen Eindrücke zu überprüfen, werden die Schüler/innen in die Situation versetzt, nach Möglichkeit weitestgehend selbstständig nach Lösungsstrategien zu suchen (z. B. auf die Idee zu kommen, ein Lineal zu verwenden, um die Gradlinigkeit schief wirkender Linien zu überprüfen).

Einordnung der Unterrichtseinheit in die Unterrichtsreihe

Die Unterrichtseinheit erfolgt nach einer Einführungsstunde ins o. g. Thema. In dieser Stunde hatten die Schüler/innen die Möglichkeit, die verschiedenen Teile ihres Körpers bewusster wahrzunehmen (Körperteile-Spiel, Körperumrisszeichnungen) und über das Thema der nächsten Stunde zu entscheiden.

Ziele, Intentionen und Inhalte der Unterrichtseinheit

Ziele/Intentionen | Inhalte |

Den eigenen Körper bewusster wahrnehmen Intention: Intensive Auseinandersetzung mit visuellen Sinneseindrücken; Förderung der Entwicklung eines Körperbewusstseins | · Bewegungen der Mitschüler im Licht eines Stroboskops betrachten · Erleben des Phänomens optischer Täuschungen (nicht alles, was wir sehen, ist so wie es scheint) (Drehscheibe, bewegte Bilder, zweideutige Bilder) |

Der eigenen Wahrnehmung Ausdruck verleihen und Möglichkeiten finden, sie zu untersuchen. Intention: Die S sollen sich ihrer visuellen Wahrnehmung bewusst werden u. sie überprüfen | · Arbeit in Kleingruppen (Gruppe 2 u. 3) (sich austauschen über Eindrücke verbal/bildlich) · Arbeitsblätter (S haben die Aufgabe, das was sie sehen, auf den Arbeitsblättern zu fixieren (schriftlich/bildlich)) · Überprüfen der eigenen Sinneseindrücke (Arbeitsblätter) |

Fragestellungen/Überlegungen zur Wahrnehmung optischer Täuschungen entwickeln Intentionen: Die S sollen erkennen, dass das Gehirn am Sehrvorgang beteiligt ist | · Vorstellung optischer Täuschung in der Gesamtgruppe · S sprechen über persönliche Eindrücke · Möglichkeit, Zusammenhang von Sinnesorgan (Auge) – Nerven – Gehirn zu erarbeiten |

Differenzierende didaktisch-methodische und mediale Überlegungen

Nach dem gemeinsamen Einstieg ins Thema der Stunde arbeiten die Schüler/innen in drei Kleingruppen: Gruppe 1: Olaf u. Zoran; Gruppe 2: Dennis u. Adnan; Gruppe 3: Daniel, Kim u. Patricia. Im Rahmen der Kleingruppenarbeit können die unterschiedlichen Lernvoraussetzungen u. –bedürfnisse der Schüler/innen berücksichtigt u. Differenzierungsmöglichkeiten in der Aufgabenstellung u. im Material, der Sozialform sowie im Hinblick auf Anforderungen an die Selbstständigkeit der Schüler/innen geschaffen werden.

Aufgabenstellung und Material:

Olaf und Zoran haben die Möglichkeit, neue visuelle Erfahrungen durch das Erleben des Phänomens optischer Täuschungen zu sammeln und so ihren Körper und damit sich selbst bewusster wahr zu nehmen. Anhand des Mediums „Drehscheibe“ können sie selbsttätig erleben, dass sich bestimmte Bilder durch „bewegt werden“ verändern u. einen neuen visuellen Eindruck erzeugen. Das Zusammensetzen eines Puzzles, das erst in seiner Gesamtheit den Eindruck sich bewegender Kreise erzeugt, bietet zudem eine Möglichkeit der Förderung der visuellen Wahrnehmung und Unterscheidung von Formen (vgl. Bayrische Richtlinien).

Die Schüler/innen der Gruppe 2 u. 3 haben die Möglichkeit, das Phänomen optischer Täuschungen zu erleben u. erhalten die Aufgabe, ihre Eindrücke im Rahmen von Arbeitsblättern schriftlich (Patricia) oder bildlich zu fixieren u. weitestgehend selbstständig Möglichkeiten zu finden, anhand derer sie ihre Eindrücke überprüfen können (s. o.). Zudem haben sie Möglichkeit, sich über ihre Eindrücke u. Entdeckungen innerhalb der Gruppe auszutauschen.

Daniel, Kim u. Patricia zeichnen sich durch sehr unterschiedliche Lernvoraussetzungen aus. Da Daniel nicht lesen kann u. Kim Leseanfängerin ist, erhält Patricia die Aufgabe, ihnen die schriftlichen Arbeitsanweisungen vorzulesen. Daniel wird aufgrund seines guten Verständnisses für Arbeitsanweisungen vermutlich in die Situation kommen, Kim u. Patricia die Aufgabenstellungen erklären zu können.

Sozialform:

Um den unterschiedlichen Schülerpersönlichkeiten Rechnung zu tragen u. den Schüler/innen ein konzentriertes Arbeiten zu ermöglichen werden die einzelnen Gruppen räumlich entsprechend aufgeteilt (Klassenraum, Nebenraum). Olaf u. Zoran arbeiten aufgrund ihrer unterschiedlichen Konzentrationsspanne u. ihres Arbeitstempos in Einzelarbeit u. werden von Fr. Heinemann unterstützt. Die Schüler/innen der Gruppe 3 u. 2 haben die Möglichkeit, zusammen zu arbeiten (Austausch, gegenseitige Hilfe).

Anforderungen an Selbstständigkeit:

Olaf u. Zoran benötigen teilweise individuelle Hilfestellung durch Fr. Heinemann.

Die Schüler/innen der Gruppe 3 zeichnen sich durch ein hohes Maß an Selbstständigkeit aus. Durch ihre sich ergänzenden Fähigkeiten sollten sie in der Lage sein, die Aufgabenstellungen weitestgehend selbstständig zu erfüllen. Dennis u. Adnan benötigen teilweise Unterstützung durch die LAA, da sie beide Leseanfänger sind.

In der Unterrichtseinheit wird der Schwerpunkt auf ein erfahrendes u. entdeckendes Lernen gelegt (Erleben des Phänomens optischer Täuschungen, Untersuchen der persönlichen Eindrücke). Die Schüler/innen erhalten in der Reflexionsphase anhand der Vorstellung der optischen Täuschungen die Möglichkeit, sich in der Gesamtgruppe über ihre Eindrücke, Empfindungen und Entdeckungen zu äußern u. auszutauschen. Über diesen Zugang soll versucht werden, mit Unterstützung der LAA gemeinsam Fragestellungen/Überlegungen zur Wahrnehmung optischer Täuschungen zu entwickeln (die auch in der nächsten Stunde aufgegriffen werden können). Aufgrund des Vorwissens der leistungsstärkeren Schüler/innen ist anzunehmen, dass sie die Vorstellung entwickeln können, dass nicht allein die Augen, sondern auch das Gehirn am Sehvorgang beteiligt ist.

Durch das abschließende Spiel „Ich bin dein Gehirn“ kann am exemplarischen Beispiel der visuellen Wahrnehmung auf spielerische Weise der Zusammenhang von Sinnesorgan, Nerven, Gehirn verdeutlicht u. für die Schüler/innen erlebbar gemacht werden.

Lernvoraussetzungen

Gesamtlerngruppe |

· alle Schüler/innen zeigen ausgeprägtes Interesse am Thema · weitestgehend Einhaltung von Regeln u. Arbeitsanweisungen · diffuses Wissen über das Gehirn des Menschen |

Einzelne Schüler/innen |

Adnan | Patricia |

· hohe Motivation für das Thema · Ablenkbarkeit durch Daniel o. Dennis · hohes Maß an Selbstständigkeit · gutes Vorwissen über den Aufbau des menschlichen Körpers | · fordert gerne Rückmeldung o. Hilfestellung ein, bei ausgeprägter Selbstständigkeit · arbeitet trotz kurzer Konzentrationsspanne bei Interesse am Thema ausdauernd · liest unbekannte Texte fließend |

Daniel | Dennis |

· verbalisiert häufig, gestellte Anforderungen nicht erfüllen zu können · teilweise Ablenkbarkeit durch Adnan o. Dennis · hohes Maß an Selbstständigkeit · teilweise differenziertes Vorwissen über den Aufbau des menschlichen Körpers · gutes Verständnis für Arbeitsanweisungen · differenzierte Fragestellungen · abstraktes Vorstellungsvermögen | · hohe Motivation für das Thema · fordert gezielt Hilfe bei Verständnisfragen o. technischen Problemen ein · selbstständiges Lösen von Problemen · Ablenkbarkeit durch Adnan o. Daniel · rel. undeutliches Sprechen durch Verschlucken v. Konsonanten |

Kim | Olaf |

· hohe Motivation für das Thema · starke Tendenz sich Regeln u. Arbeitsanweisungen zu widersetzen (Möglichkeit: „Time-out“) · konzentriertes u. ausdauerndes Arbeiten bei Interesse am Thema | · hohe Motivation für das Thema · kurze Konzentrationsspanne · stark ausgeprägter Bewegungs-, Erkundungsdrang · benötigt teilweise individuelle Hilfestellung

|

Zoran |

· spricht in Zweiwortsätzen · benötigt individuelle Unterstützung/Einzelbetreuung |

Lernvoraussetzungen einzelner Schüler/innen bezogen auf konkrete Aufgabenstellungen der Unterrichtseinheit

Schüler | Aufgabenstellung/ Unterrichtsgeschehen | Lernvoraussetzungen |

Daniel | Kleingruppenarbeit · Erleben des Phänomens optischer Täuschungen · Nach schriftlicher Arbeitsanweisung handeln (Patricia liest Arbeitsanweisungen vor) · Verbaler Austausch über Sinneseindrücke u. Arbeitsanweisungen · Bildliches Darstellen der eigenen Wahrnehmung (durch Aufkleben ähnlicher Bilder o. zeichnerische Darstellung) Vorstellung optischer Täuschungen im Stuhlkreis · Fragestellungen bez. der Wahrnehmung optischer Täuschungen · Gehirn als am Sehvorgang beteiligtes Organ Erkennen | · Visuelle Wahrnehmung, gutes Sehvermögen; Daniel ist Brillenträger, sieht mit Brille uneingeschränkt (wird deutlich an Detailfragen zu bestimmten Bildern) · Daniel kann nicht lesen; er besitzt jedoch eine schnelle Auffassungsgabe u. ein gutes kognitives Verständnis für Arbeitsanweisungen, wenn Patricia die schriftlichen Aufgabenstellungen vorliest · Sprachliches Ausdrucksvermögen, gutes Verständnis für Arbeitsanweisungen; Daniel hat leichte Sprachfehler; er ist in der Lage, seine Eindrücke gut verständlich zu verbalisieren sowie Kim u. Patricia ggf. die Aufgabenstellungen zu erklären · Visuelle Wahrnehmung; Erkennen ähnlicher Bilder; Daniel ist in der Lage, was er sieht differenziert zeichnerisch darzustellen (z. B. schiefe Linien) · Sprachlicher Austausch über neue Sinneseindrücke, Empfindungen; an Bekanntes anknüpfen; Neugierde; Daniel ist in der Lage, Fragestellungen/Vermutungen zu formulieren · Vorwissen über den Aufbau des menschlichen Körpers; abstraktes Vorstellungsvermögen |

Olaf | Kleingruppenarbeit · Erleben des Phänomens optischer Täuschungen · Zuordnen ähnlicher Bilder · Zusammensetzung eines Puzzles Vorstellung optischer Täuschungen im Stuhlkreis | · Visuelle Wahrnehmung, gutes Sehvermögen; großes Interesse an zweidimensionalen Medien · Visuelle Wahrnehmung; Erkennen von ähnlichen Abbildungen, Lösen von Zuordnungsaufgaben möglich, teilweise erschwert durch kurze Konzentrationsspanne; Erläuterung der Aufgabenstellung durch Fr. Heinemann erforderlich · Visuelle Wahrnehmung; kann Formen Umrissen zuordnen · Benötigt teilweise individuelle Hilfestellung · kann relativ abstrakte Rückschlüsse ziehen (muss noch definiert werden) |

Verlaufsplanung

Phase | Interaktion Lehrer/Schüler | Methodisch-didaktischer Kommentar | Medien |

Einstieg | - LAA begrüßt u. stellt Besuch vor

- Ggf. weist LAA S auf veränderten Stundenplan hin

- 1 S erhält die Aufgabe, Datum zu notieren u. aufzukleben

| - Stuhlkreis im Nebenraum der Klasse

- Biologie anstelle von Kunst

- Datum wird dem in der Themenplanung bildlich dargestellten Thema der Stunde durch Aufkleben zugeordnet

| - Themenplanung

- Posting, Filzstift

|

Erarbeitung | - S u. LAA klären Thema der Stunde

- LAA erinnert S an Thema der vorherigen Stunde u. präsentiert Stroboskop im abgedunkelten Raum

- 2 S erhalten die Aufgabe, sich im Licht des Stroboskops zu bewegen (ggf. zu Musik)

- LAA erläutert weiteren Verlauf der Stunde u. teilt S in Arbeitsgruppen ein

- S erhalten die Aufgabe, in den Klassenraum zu gehen und sich an ihren Gruppentisch zu setzen

| - Themenwunsch der S: „Gehirn“

- Anknüpfung an vorherige Stunde „Optische Täuschung“

- Motivation für das Thema der Stunde

- S haben die Möglichkeit, Bewegungen verzögert wahr zu nehmen

- S haben die Möglichkeit, sich spontan dazu zu äußern

- Gruppenarbeit im Klassenraum, Vorstellung der Gruppenarbeit im Stuhlkreis im Nebenraum durch die S, Abschlussspiel

Gruppe 1: Olaf , Zoran werden unterstützt durch Fr. Heinemann;

Gruppe 2: Adnan, Dennis u. Gruppe 3: Patricia, Kim, Daniel erhalten Unterstützung durch die LAA

| - Themenplanung

- Stroboskop

- Ggf. Kassettenrecorder

- Ff

- Ff

- Nummern 1-3 aus Pappe

|

Praxisphase | - LAA erläutert kurz Arbeitauftrag u. Vorgehensweise

- S erhalten die Aufgabe, sich über die Aufgaben auszutauschen u. nach einer Lösung zu suchen

- S arbeiten weitestgehend selbstständig in Gruppen

- Patricia erhält die Aufgabe des Vorlesens schriftlicher Arbeitsanweisungen u. schriftliche Fixierung der Ergebnisse für Gruppe 3

- S erhalten die Aufgabe, erledigte Arbeitsblätter in ihre Biologiemappe zu heften

- LAA kündigt Ende der Praxisphase durch Gongzeichen an

- LAA weist S innerhalb der Gruppen auf ihre Aufgabe hin, den anderen S ihre Arbeiten vorzustellen

| - Jede Gruppe erhält eine Arbeitsmappe, die drei verschiedene Arbeitsblätter mit optischen Täuschungen für jeden S beinhaltet

- S haben die Möglichkeit, die Aufgaben gemeinsam zu bearbeiten

- S erhalten individuelle Unterstützung durch die LAA (insbes. Adnan u. Dennis)

- Arbeitsblätter beinhalten schriftliche Arbeitsaufträge; Arbeitsblätter:

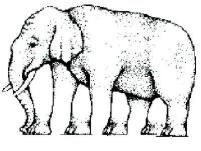

Gruppe 2: AB „Blumen“; „Ente/Hase“, „Elefant“

Gruppe 3: AB „Saxophonspieler/Gesicht“, „Diagonale Linien“, „Spirale?“

Didaktische Reserve: AB „Schräge Linien“; „alte Frau/junge Frau“, „Hund und Kreise“, „Schädel“

Gruppe 1: AB „Ente/Hase“, Drehscheibe, Puzzle (Kreise bewegen sich) - S erhalten dazu laminierte optische Täuschungen (A4/A3)

| - Arbeitsmappen

- Bleistifte

- Scheren

- Klebstoff

- Lineale

- Biologiemappen

- Laminierte optische Täuschungen

|

Reflexion | - LAA, S u. L sammeln sich im Stuhlkreis

- S erhalten die Aufgabe, gruppenweise ihre „optischen Täuschungen“ vorzustellen; die anderen S erhalten die Möglichkeit, sich zu diesen zu äußern

- S u. LAA überlegen gemeinsam, wieso Menschen unterschiedliche Dinge in zweideutigen Bildern sehen

- S überlegen m. Unterstützung der LAA, welche Körperteile am Sehen beteiligt sind

| - Stuhlkreis im Nebenraum

- S präsentieren optische Täuschungen den anderen S

- S haben die Möglichkeit, sich während der Vorstellung ihrer Arbeiten spontan über ihre Erfahrungen zu äußern

- S haben die Möglichkeit, Fragen zu stellen

- Hinführung zum Thema „Gehirn“ im Sinnzusammenhang „Sehen“

| - Laminierte optische Täuschungen

|

Abschluss | - LAA erläutert das Spiel „Ich bin dein Gehirn“

- S spielen das Spiel weitestgehend selb

|